Le chrysotile, plus connu sous le nom d’« amiante blanc », est la variété la plus exploitée de l’amiante.

Minéral fascinant par sa genèse géologique et ses propriétés physiques, il a été massivement utilisé au XXᵉ siècle dans l’industrie et la construction.

Aujourd’hui interdit en Europe, il reste pourtant extrait et utilisé dans plusieurs pays. Dans cet article, nous allons explorer ses origines minéralogiques, ses contextes géologiques, son importance dans l’économie mondiale et son histoire en France, notamment à travers l’exemple de la mine de Canari en Corse.

Le chrysotile : un minéral singulieR

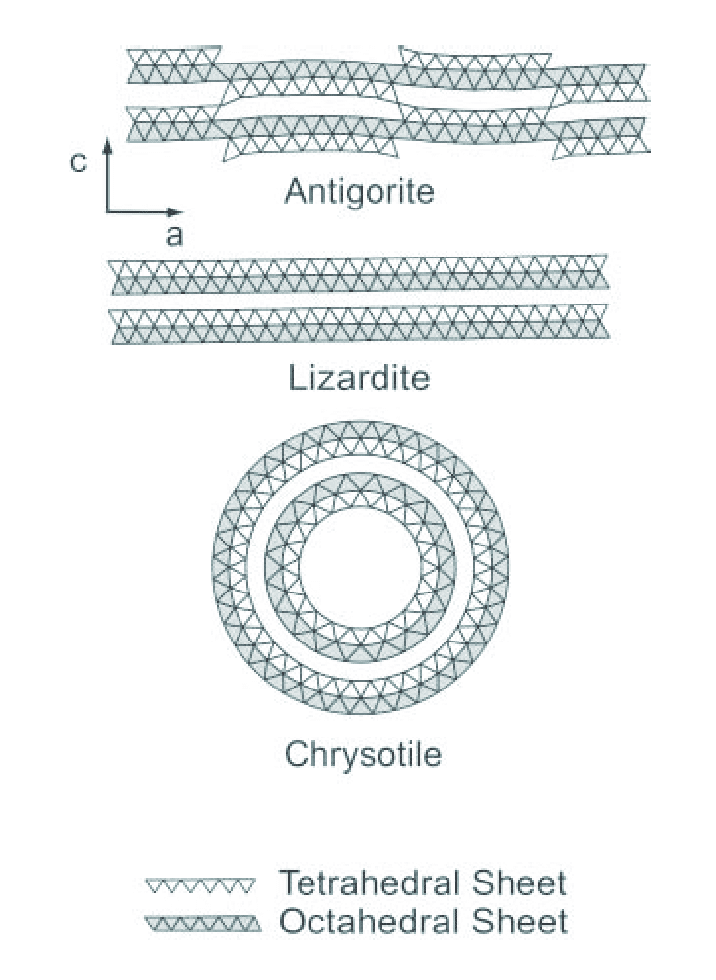

Le chrysotile est une variété d’amiante appartenant au groupe des serpentines. Il se distingue par ses fibres longues. Les serpentines constituent une famille de phyllosilicates magnésiens dont la formule chimique idéale est Mg₃Si₂O₅(OH)₄. Leur structure générale résulte de l’assemblage de tétraèdres de silice (SiO₄) et d’octaèdres de magnésium et d’hydroxyle (MgO₆, OH). Chaque feuillet associe une couche tétraédrique et une couche octaédrique, formant des empilements réguliers mais sujets à différentes déformations.

Ces variations d’arrangement expliquent l’existence de trois polymorphes principaux de la serpentine :

- lizardite, où les feuillets restent plans,

- antigorite, où les feuillets ondulent en longues lamelles,

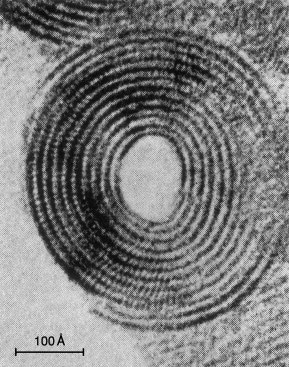

- chrysotile, où les feuillets s’enroulent en tubes, donnant la forme fibreuse caractéristique de l’amiante blanc.

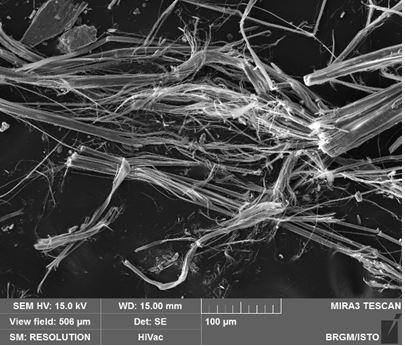

Ainsi, à partir de la même formule chimique (Mg₃Si₂O₅(OH)₄), la serpentine peut donner des minéraux très différents en aspect et en propriétés. Le chrysotile cristallise donc sous forme fibreuse tubulaire. Ses fibres extrêmement fines (entre 0,02 et 0,03 µm de diamètre) et flexibles s’assemblent en faisceaux polyfilamenteux facilement séparables en fibrilles.

Ces caractéristiques expliquent à la fois ses usages industriels (souplesse, résistance mécanique et chimique, incombustibilité) et sa toxicité, car elles facilitent l’inhalation et la pénétration profonde dans le système respiratoire. L’OMS et le CIRC le classent comme cancérogène avéré pour l’homme (catégorie 1), responsable de maladies graves comme l’asbestose, les cancers bronchopulmonaires et le mésothéliome.

Genèse géologique : la serpentinisation

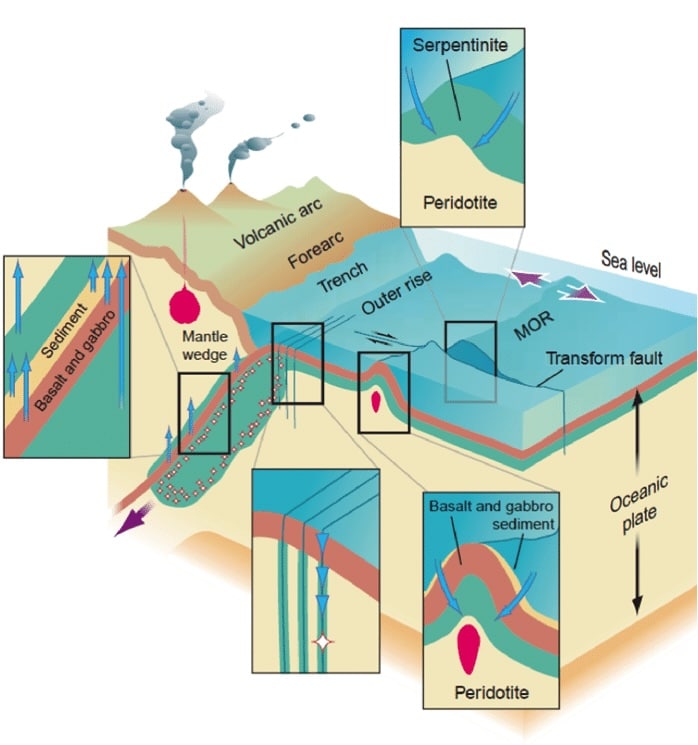

Le chrysotile se forme par serpentinisation, c’est-à-dire l’altération hydrothermale de roches ultrabasiques (péridotites riches en olivine et pyroxènes). Sous l’effet de fluides aqueux et de conditions de pression-température spécifiques, les minéraux primaires se transforment en serpentines.

Cette transformation peut se produire dans deux grands environnements géodynamiques :

- Au niveau des dorsales océaniques : lorsque les péridotites du manteau sont mises au contact de l’eau de mer, des circulations hydrothermales altèrent les minéraux primaires (olivine, pyroxène). Cela conduit à la formation de serpentinites océaniques, qui constituent une part importante de la lithosphère océanique.

- Dans les zones de subduction : les roches mantelliques obductées ou entraînées en profondeur au front de subduction subissent une hydratation par les fluides issus de la plaque plongeante. Dans ces contextes métamorphiques (du faciès Schistes Verts au faciès Amphibolites), des veinules de chrysotile peuvent se développer, souvent associées à l’antigorite et parfois à la trémolite-amiante.

Trois polymorphes dominent :

- lizardite et antigorite, généralement massifs,

- chrysotile, qui prend la forme de veinules fibreuses blanches dans les serpentinites.

Ces occurrences sont fréquentes dans les zones d’ophiolites, témoins d’anciens planchers océaniques obductés sur les continents, comme dans les Alpes, la Corse, les Pyrénées ou le Massif central. Des veines de chrysotile pluricentimétriques ont été observées notamment en Haute-Corse et en Nouvelle-Calédonie (Rapport BRGM RP-70343-FR).

Le chrysotile, lorsqu’il affleure, se reconnaît assez facilement par son aspect fibreux. Sa couleur est généralement blanche, parfois blanc verdâtre ou légèrement jaunâtre, avec un éclat soyeux à nacré. Il se présente le plus souvent sous forme de veinules ou de filonnets fibreux qui recoupent les serpentinites. Ces veines, de quelques millimètres à plusieurs centimètres d’épaisseur, contrastent nettement avec la roche encaissante sombre ou verdâtre. Les fibres sont organisées en faisceaux parallèles, souvent souples et soyeux lorsqu’ils sont frais, et peuvent donner un aspect de poils ou de cheveux blancs qui se détachent facilement. En surface, sur des zones altérées, le chrysotile prend parfois un aspect cotonneux ou des amas fibreux aux reflets nacrés, pouvant jaunir ou brunir avec l’oxydation.

Dans son contexte géologique, il occupe les fissures des serpentinites, où il forme un réseau de veinules blanches qui se distinguent du quartz ou de la calcite par leur texture fibreuse. Contrairement aux amphiboles amiantifères comme la trémolite, dont les fibres sont droites et rigides, celles du chrysotile apparaissent souvent légèrement courbées ou roulées. En Corse, dans le Cap Corse ou près de Canari, ces fissures blanches au cœur des serpentinites vert sombre constituent une image emblématique du chrysotile à l’affleurement. On retrouve les mêmes réseaux dans les ophiolites alpines, où les péridotites serpentinisées laissent apparaître ces veinules claires enchevêtrées, témoignant de l’intense circulation de fluides hydrothermaux responsables de leur formation

Usages industriels du chrysotile

À partir de la fin du XIXᵉ siècle, l’amiante devient l’un des matériaux les plus recherchés, porté par la révolution industrielle et l’urbanisation rapide. Ses propriétés exceptionnelles – résistance à la chaleur et au feu, solidité mécanique, élasticité, inertie chimique, faible coût – lui valent d’être qualifié de « fibre miracle ». Dès lors, le chrysotile et les autres variétés d’amiante trouvent une multitude d’applications dans presque tous les secteurs de l’économie :

- Construction et bâtiment : plaques et canalisations en ciment-amiante, dalles, flocages isolants, toitures, faux-plafonds.

- Transports : garnitures de freins, embrayages, joints et pièces isolantes dans l’automobile, le ferroviaire, l’aviation et la marine.

- Industrie lourde et énergie : isolation thermique des fours, chaudières, turbines, centrales électriques et même installations nucléaires.

- Biens de consommation : textiles ignifugés, filtres, appareils électroménagers, etc.

Son utilisation massive a duré jusqu’à son interdiction progressive dans les pays développés : en France en 1997 (décret n°96-1133), dans l’Union européenne en 2005 (directive 1999/77/CE). Pourtant, plusieurs pays continuent de l’exploiter aujourd’hui.

Production mondiale : du pic au déclin

Dans les années 1970, au sommet de sa consommation, on estime que plus de 3 000 produits différents contenaient de l’amiante. La production mondiale avoisinait alors 4,8 millions de tonnes par an, le chrysotile représentant plus de 90 % de ce total. L’amiante était partout : dans les maisons, les écoles, les usines, les navires et même dans certains objets du quotidien.

Mais ce succès industriel et économique s’est accompagné d’un coût sanitaire colossal. Les fibres d’amiante, une fois inhalées, peuvent pénétrer profondément dans les poumons et y rester piégées, provoquant à long terme de graves maladies respiratoires, dont certaines mortelles (asbestose, cancers bronchiques, mésothéliome). Dès les années 1950, des études épidémiologiques commencent à alerter sur ces risques, mais l’ampleur du problème n’est pleinement reconnue qu’à partir des années 1970-1980.

Aujourd’hui interdit dans la plupart des pays industrialisés, le chrysotile continue pourtant d’être produit et utilisé ailleurs dans le monde, en 2023, environ 1,3 million de tonnes ont encore été produites.

- Principaux producteurs : Russie (environ 60 % du marché), Kazakhstan, Chine et Brésil, qui concentrent ensemble plus de 95 % de la production mondiale.

- Principaux consommateurs : pays d’Asie (Inde, Vietnam, Indonésie, Chine) et du Moyen-Orient, où le ciment amianté reste utilisé comme matériau bon marché pour les infrastructures.

La production du chrysotile en France

Avant son interdiction, la France comptait plusieurs sites d’extraction d’amiante naturel. On trouvait des gisements exploitables principalement dans les Alpes et en Corse. Parmi les sites notables, on peut citer la mine de Canari en Corse, qui fut l’une des principales exploitations françaises d’amiante.

Des indices de minéralisations fibreuses sont identifiés dès la fin du XIXᵉ siècle dans le Cap Corse. Mais c’est dans l’entre-deux-guerres que le site de Canari (Haute-Corse) suscite un véritable intérêt industriel. Les affleurements de serpentinites, riches en chrysotile, offrent une ressource jugée exploitable dans un contexte où la France souhaite réduire sa dépendance aux importations d’amiante canadien et sud-africain.

L’exploitation a constitué une source d’emplois pour la région, avec plusieurs centaines d’ouvriers employés dans les carrières et l’usine. Toutefois, cette activité reste modeste par rapport aux grands bassins industriels corses (charbon, métallurgie) et surtout par rapport aux mastodontes internationaux de l’amiante comme le Canada (plus d’1 million de tonnes/an à la même époque).

- Exploitation : lancée en 1949 par une filiale d’Eternit, la mine a produit jusqu’à 25 000 tonnes par an au début des années 1960, couvrant environ 20 % des besoins français.

- Classement : dans les années 1960, la France se situait au 7ᵉ rang mondial des producteurs.

- Fermeture : en 1965, la mine cesse son activité, concurrencée par les importations meilleur marché (Canada, Afrique du Sud).

Les conditions de travail étaient particulièrement difficiles, sans protection adéquate, exposant gravement les mineurs. Les résidus d’exploitation ont été rejetés en mer, formant des dépôts encore visibles aujourd’hui. Ce site est depuis un symbole des impacts sanitaires et environnementaux de l’amiante en France, avec une réhabilitation en cours.

Conclusion

Le chrysotile illustre parfaitement l’ambivalence d’un minéral : né des profondeurs de la Terre dans deux grands contextes géodynamiques — dorsales océaniques et zones de subduction — il a accompagné la révolution industrielle du XXᵉ siècle avant de devenir un problème sanitaire majeur. Si la France a définitivement tourné la page avec l’interdiction de l’amiante et la fermeture de Canari, l’histoire mondiale du chrysotile est encore loin d’être achevée, tant sa production et son usage persistent ailleurs.

La présence fréquente de serpentinites, hôtes naturels du chrysotile, dans de nombreux massifs montagneux français (Alpes, Pyrénées, Corse, Massif central, etc.) impose une vigilance particulière. Toute intervention humaine – qu’il s’agisse de travaux de terrassement, de percement de galeries ou de grands aménagements d’infrastructures – peut entraîner la mise en suspension de fibres et exposer les travailleurs comme les riverains.

C’est pourquoi il est essentiel de procéder à un repérage préalable rigoureux avant-travaux, afin d’identifier la présence éventuelle d’amiante naturel et d’adapter les méthodes d’intervention. Dans ce domaine, l’expertise de structures spécialisées comme Bureau GDA garantit une approche scientifique, fiable et sécurisée, permettant de concilier aménagement du territoire et protection de la santé publique.