L’amiante environnemental est une préoccupation croissante, nécessitant des outils précis pour son repérage. Le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) a développé une série de cartes de susceptibilité pour aider à l’identification des zones à risque en France.

Bien que fondamentales pour les professionnels, leur interprétation par des non-géologues peut conduire à des erreurs significatives, c’est pourquoi la norme NF P94-001 prévoit systématiquement une étude initiale A0 bibliographique par un géologue expert du domaine.

Si les cartes d’aléas du BRGM (via Infoterre) sont un outil indispensable au géologue, elles ne sont ni un repérage avant travaux ni un critère de décision pour lancer un vrai repérage.

Les cartes de susceptibilité du BRGM

Note : il s’agit bien ici de carte de susceptibilité à l’aléa « amiante environnemental », il s’agit donc d’une évaluation de la probabilité de présence à un endroit donné d’amiante environnemental dans les formations géologiques cartographiées.

Il ne s’agit donc pas de cartes ayant la prétention d’indiquer la présence ou non d’amiante sur un site précis (or c’est l’ambition du repérage avant travaux selon la norme NF P94-001, la carte du BRGM n’est donc pas suffisante).

Une échelle de définition adaptée à un objectif précis

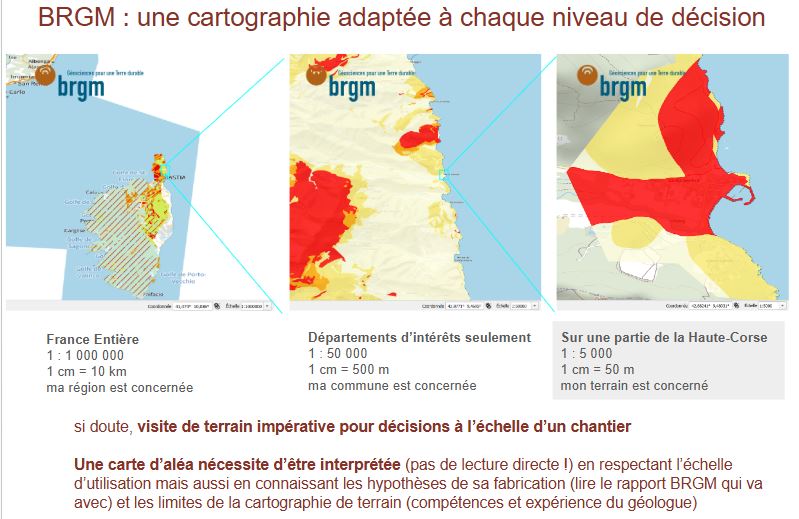

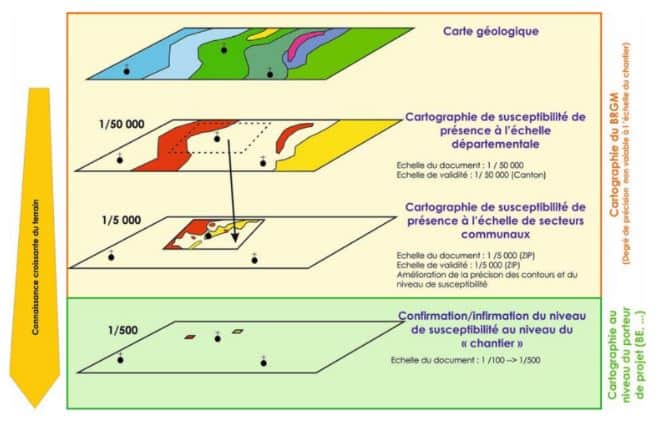

Le BRGM a élaboré plusieurs niveaux de cartographie de l’aléa amiante environnemental, chacun avec son propre degré de précision et d’applicabilité:

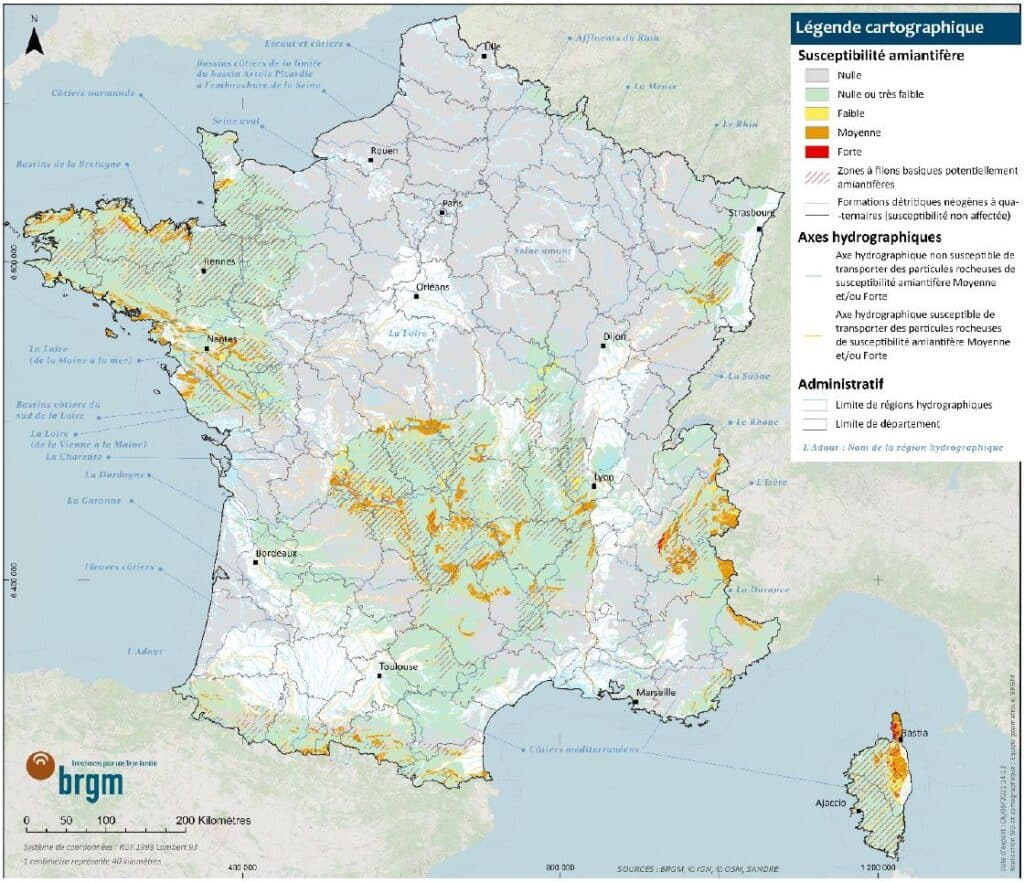

- Carte à 1:1 000 000 (échelle nationale) : Cette carte offre une vue d’ensemble de la répartition géographique des formations géologiques susceptibles de contenir de l’amiante sur l’ensemble du territoire métropolitain. Elle est directement dérivée du retraitement des données numériques de la carte géologique de France à la même échelle. Elle classe les zones selon cinq niveaux de susceptibilité : nulle, nulle ou très faible, faible, moyenne, et forte. Son objectif est de permettre un diagnostic préliminaire de la présence éventuelle de formations amiantifères.

- Cette carte répond à la question : « mon département est il touché par la présence d’amiante environnemental ? ».

- Cartes départementales ou régionales à 1:50 000 : Plus détaillées, ces cartes ont été établies pour plusieurs départements et zones géographiques spécifiques (par exemple, Haute-Corse, Loire-Atlantique, Savoie, Isère, Hautes-Alpes, départements des Pyrénées et certaines zones du Massif Central comme le Limousin ou l’Albigeois). Elles utilisent les cartes géologiques à 1:50 000 comme base et définissent quatre classes de susceptibilité : nulle à très faible, faible, moyenne, et forte à très forte. Ces documents sont considérés comme les plus précis et pertinents pour l’évaluation du risque amiantifère sur le territoire métropolitain.

- Ces cartes répondent à la question : « ma commune ou mon agglomération est-elle touchée par la présence d’amiante environnemental ? ».

- Cartes communales à 1:5 000 : Ce sont les cartes les plus précises, élaborées pour certaines communes de Haute-Corse notamment. Leur objectif est de fournir des éléments cartographiques précis pour anticiper et optimiser la préparation des chantiers sur des terrains amiantifères ou suspectés de l’être. Elles indiquent l’emplacement des affleurements expertisés et les limites des secteurs non investigués en raison de leur inaccessibilité.

- Ces cartes répondent à la question : « où ma commune est-elle touchée par la présence d’amiante environnemental ? ».

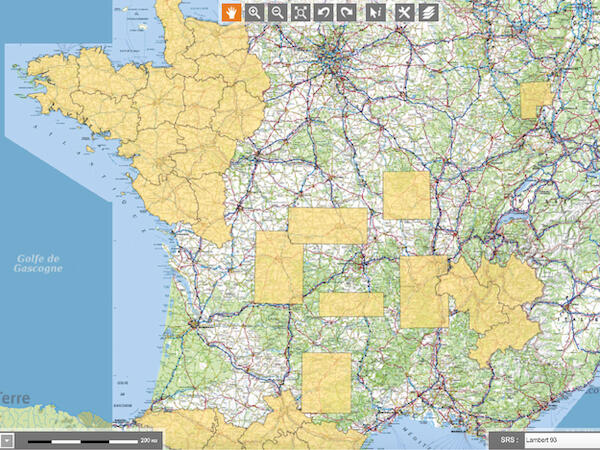

Ces documents sont accessibles via le site InfoTerre du BRGM.

Zoom au 1 : 50 000 pour les régions les plus concernées

Sur cette plateforme, les utilisateurs peuvent consulter les différentes échelles de cartes mentionnées ci-dessus.

La carte nationale à 1:1 000 000 est disponible pour l’ensemble du territoire métropolitain.

Pour un niveau de détail plus fin, les cartes géologiques et de susceptibilité à 1:50 000 sont préconisées. Ces dernières couvrent la quasi-totalité du territoire métropolitain.

Les principales zones géologiques concernées par la présence de roches amiantifères, et donc ciblées par ces cartographies détaillées au 1/50 000, sont situées dans la chaîne des Alpes occidentales, dont la Haute-Corse constitue la terminaison méridionale. D’autres domaines géologiques majeurs concernés sont les massifs cristallins externes des Alpes, la Corse du Sud, le Massif des Maures-Tanneron, le Massif Central, les Vosges, le Massif Armoricain et la chaîne des Pyrénées. Des études spécifiques et des cartographies détaillées au 1/50 000 ont été menées et sont disponibles pour plusieurs de ces départements et zones, comme la Haute-Corse, la Loire-Atlantique, la Savoie, l’Isère, les Hautes-Alpes, les départements du Massif Armoricain, les départements pyrénéens. Des zones spécifiques du Massif Central ont également fait l’objet d’études au 1/50 000, incluant les « Monts du Lyonnais », le « Limousin », « La Marche », l' »Albigeois », le « Nord-Auvergne » et le « Morvan ».

Ces cartes régionales ou départementales sont des documents essentiels pour l’analyse préalable à toute recherche d’amiante, complétant la vue d’ensemble fournie par la carte nationale.

Imprim’écran d’Infoterre et le tour est joué ?

Attention aux erreurs d’interprétations

Bien que ces cartes soient des outils précieux, leur nature géologique et leur mode de construction impliquent des limites importantes qui peuvent être mal comprises par des non-spécialistes, conduisant à des interprétations erronées et à des risques potentiels, parmi lesquels :

Échelle et niveau de Précision : La carte à 1:1 000 000 est un document de diagnostic préliminaire et ne peut en aucun cas être utilisée comme source unique d’informations pour un chantier. Une limite d’un millimètre sur une carte à 1:50 000 représente 50 mètres sur le terrain, et cette précision peut varier considérablement, parfois de plusieurs centaines de mètres, en fonction de la densité des affleurements rocheux et du masquage du substratum.

Objets géologiques non représentés ou mal représentés : La cartographie à 1:50 000 ne permet pas, en théorie, de représenter des objets géologiques d’épaisseur inférieure à 50 mètres ou de longueur inférieure à 100 mètres. Cela signifie que des passées de roches potentiellement amiantifères, de petite taille mais significatives pour un chantier, peuvent ne pas figurer sur la carte.

Formations détritiques polygéniques (Alluvions, Moraines, Colluvions) : La susceptibilité des formations alluvionnaires néogènes à quaternaires n’est pas évaluée. Cela est dû à leur nature polygénique et à la grande variabilité de leur composition. La présence d’éléments rocheux amiantifères dans ces formations dépend de multiples paramètres (bassin-versant, éloignement des zones sources, processus érosifs) qui sont difficiles à caractériser à l’échelle d’une carte. Se fier à une classification par défaut d’InfoTerre pour ces zones, souvent indiquée comme « aléa nul à très faible » ou « non affecté », est une erreur fréquente pour les non-géologues, or ces formations peuvent contenir des éléments amiantifères provenant de l’érosion de massifs situés en amont.

Filons magmatiques basiques : Ces objets géologiques, généralement très longs mais peu épais, peuvent recouper n’importe quel type de roche et ne sont pas toujours représentés sur les cartes géologiques en raison de leur faible dimension, ou leur épaisseur peut être exagérée pour les rendre visibles. Leur potentiel amiantifère doit être pris en compte même en dehors des zones d’aléa identifiées.

Substratum masqué : Les cartes représentent la projection des formations géologiques sur le plan topographique. Cependant, le substratum rocheux potentiellement amiantifère peut être recouvert par une couche superficielle plus ou moins épaisse d’origine naturelle (sols, éboulis, colluvions, alluvions) ou anthropique (remblais). Cette information de subsurface n’est pas directement visible sur les cartes et nécessite une interprétation ou des investigations complémentaires.

C’est là tout l’intérêt de faire appel à des géologues experts du sujet dans le cadre d’une mission de repérage A0 prévu par la norme NF P94-001 de 2021.

Les « dangers » d’Infoterre (tirés des retours d’expériences):

Une lecture « directe » des cartes amiante environnemental d’Infoterre par un non-initié peut très souvent l’induire en erreur, le BRGM a d’ailleurs mis en avant un avertissement à l’intention des usagers :

Utilisation des cartes

Le BRGM attire l’attention sur l’utilisation qui pourrait être faite d’extraits agrandis des cartes de susceptibilité de présence d’amiante produites à partir des cartes géologiques aux différentes échelles (1/5 000, 1/50 000, 1/1 000 000). Par sa nature même, toute carte géologique impose une démarche réductrice et donc sélective. En effet, il est impossible de représenter, sur la surface d’une feuille de papier ou d’un écran, ce que contient un terrain de dimension 50 000 fois supérieure (cas de la carte régulière de la France à 1/50 000). La conception même de la carte impose donc un processus mental « d’élagage » et de regroupement synthétique des données dans lequel intervient nécessairement un concept organisateur dominant. La carte géologique, instrument indispensable à toute approche du terrain, constitue donc une synthèse cohérente de toutes les observations et mesures faites par les géologues mais reste un document interprétatif.

(source : Infoterre)

(Source : Rapport 2021 du BRGM sur l’amiante environnemental en France)

Nous vous proposons donc ici un petit florilège non exhaustif d’erreurs constatées par nos géologues dans des rapports extérieurs :

Surestimation de la fiabilité d’Infoterre pour les alluvions : Un exemple en Haute-Corse montre qu’une carte Infoterre 1:50 000 indique un aléa « nul à très faible » pour des formations alluvionnaires. Cependant, la carte géologique plus détaillée révèle que le cours d’eau est alimenté par des serpentinites à chrysotile en amont, rendant l’aléa réel « fort » dans les alluvions. Se baser uniquement sur la carte d’aléa sans une analyse géologique approfondie du bassin versant est une grave erreur.

Le niveau de susceptibilité n’est pas un critère de lancement du Repérage Avant Travaux : Des appels d’offres peuvent spécifier des repérages uniquement pour des zones d’aléa « 2, 3 ou 4 » du BRGM. Or, l’évaluation du risque doit conduire à la réalisation de A0 systématiquement, et le doute peut subsister même en zone d’aléa « nul ou très faible », nécessitant des investigations supplémentaires.

Manque d’expertise géologique : La norme NF P94-001 souligne que le « géologue opérateur de repérage » doit posséder des compétences spécifiques en géologie, minéralogie et pétrographie. L’exemple d’un « ingénieur conseil, diplômé en horticulture et agronomie » réalisant un diagnostic amiante illustre un manque criant d’expertise nécessaire pour ce type de mission.

Les cartes du BRGM ne valent par repérage avant travaux

Les cartes d’aléa amiante du BRGM constituent un outil essentiel pour la gestion du risque amiante environnemental en France. Elles fournissent des informations précieuses pour l’identification des zones potentiellement impactées.

Cependant, leur utilisation exige une compréhension approfondie de leurs principes de construction, de leurs hypothèses et de leurs limites.

La compétence et le jugement du géologue sont cruciaux pour interpréter correctement les données cartographiques, adapter les stratégies d’investigation et éviter les erreurs qui peuvent mettre en danger les travailleurs et la population, ou engendrer des coûts inutiles.

Il est impératif de considérer les cartes comme des guides initiaux et non comme des conclusions définitives, nécessitant toujours une interprétation experte par un géologue.